Dal n. 9 (primavera 2025) di Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe riportiamo questa recensione di Diego Giachetti

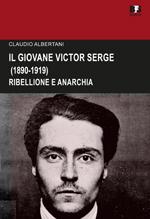

Quella che ci sottopone Claudio Albertani è una ricerca approfondita e minuziosa sul giovane Victor Serge (Il giovane Victor Serge. Ribellione e anarchia (1890-1919), BFS Edizioni, Ghezzano (PI) 2024).

Quella che ci sottopone Claudio Albertani è una ricerca approfondita e minuziosa sul giovane Victor Serge (Il giovane Victor Serge. Ribellione e anarchia (1890-1919), BFS Edizioni, Ghezzano (PI) 2024).

Il suo percorso formativo è opportunamente inserito nel contesto storico della crescita e diffusione, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, di correnti di pensiero anarchiche prive, com’è tipico di questo movimento, di un centro unico di direzione e di linea teorico-politica. Erano, e ancora lo sono, voci plurali che si esprimevano in una pubblicistica variegata, non ripetitiva, ma creativa, con analisi e interpretazioni della situazione sociale e del significato dell’essere anarchici in quel periodo.

Emerge la figura di un intellettuale impegnato nella lotta politica il cui pensiero non si combina con alcuna ortodossia precostituita. La sua vita si risolse in un consumarsi di rotture. Con gli anarchici prima, coi bolscevichi poi e infine con lo stesso Trotsky. Se una coerenza la si vuol proprio trovare, essa risiede nell’essere stato un ottimo scrittore, nella tragedia o nella vittoria della rivoluzione. Distintivo dei suoi romanzi è la messa in scena delle lotte sociali in modo non ideologico, mediante una pluralità di voci, atteggiamenti e punti di vista contrastanti. Romanzi che non trasmettono una linea politica e ancor meno occultano le contraddizioni della vita reale.

Punti d’inizio

Nato a Bruxelles nel 1890 da una famiglia di esiliati antizaristi, Serge visse e operò in diversi paesi (Belgio, Francia, Spagna, Russia, Germania, Austria, Messico), frequentò ambienti politici, artistici e letterari di vario genere. Transitò nelle principali correnti del movimento operaio: la socialdemocrazia, il comunismo libertario, l’individualismo, l’anarcosindacalismo, il bolscevismo. In Russia aderì al partito bolscevico e, dal 1926, fece parte dell’opposizione di sinistra, che gli valse l’espulsione dal partito e poi anche l’arresto e il carcere.

Il contesto in cui il giovane Serge formò il suo pensiero e la sua azione, è l’oggetto principale della ricerca di Albertani, sviluppata attraverso la consultazione di documenti d’archivio, riviste, lettere, memorie dei protagonisti. Tutte fonti che padroneggia con destrezza e pazienza, frutto di anni di indagine e di studio, all’inseguimento del suo giovanile passato di anarchico individualista, influenzato del populismo rivoluzionario russo – da Serge stesso rivendicato nel corso della sua vita – che condizionò il suo approccio all’anarchismo e al marxismo.

Ben documentata e descritta è l’intensa militanza anarchica, dal 1907 al 1919, del giovane comunista anarchico, cui seguì quella del “bolscevismo libertario”, del rivoluzionario professionale, del trotskista e infine del socialista rivoluzionario dal 1936 al 1947, anno della sua morte. Esaminando i dodici anni di attività all’interno del movimento anarchico, Albertani conclude che senza cogliere l’importanza di quegli anni formativi, vissuti appassionatamente, non è possibile comprendere del tutto il suo essere un rivoluzionario, uno scrittore, un dissidente. In quell’ambiente politico e culturale si formò la sua passione per la libertà e all’indipendenza del pensiero, tipici del suo carattere, riscontrabili nelle pagine della produzione saggistica e letteraria. L’avventuroso e partecipe viaggio di Serge in quegli ambienti è descritto con precisione e partecipazione. Sono riprese storie anarchiche oggi poco conosciute ai più. E anche per chi le conosce, serve a rinfrescarle, stimolando nuove considerazioni e approfondimenti.

Tredicenne, conosce la dura vita di strada, inizia a svolgere una serie di lavori “precari”, incontra la politica partecipando all’attività antimilitarista. Sedicenne, nel 1906 tiene la sua prima conferenza sulla rivoluzione russa del 1905. Del 1908 è il suo primo articolo su Le Communiste nel quale si chiede se ogni metodo è buono quando si difende o si persegue la libertà. I metodi, afferma, devono corrispondere ai fini, non si può costruire un mondo d’amore e di armonia partendo dall’odio. Entra così, giovanissimo, nel dibattito in corso tra sostenitori e critici della violenza.

All’inseguimento della rivoluzione

Quando si trasferisce a Parigi, scopre una città vivace, anticonformista, segnata da scioperi, ribellioni, dal nascente femminismo, dall’antimilitarismo e dall’antipatriottismo. Tre le tendenze anarchiche in campo allora: la collettivistica in Spagna, la comunista libertaria francese, italiana, belga, svizzera, inglese, e quella mutualista-individualista degli Stati Uniti. Tra comunisti libertari, anarco-sindacalisti e individualisti, Serge partecipa al gruppo che pubblica la rivista L’anarchie per la quale scrive diversi articoli. Nelle sue memorie, scrive Albertani, Serge, tende a sminuire la sua militanza giovanile nel movimento individualista. La realtà invece è più complessa. Si avvicina all’individualismo antipolitico e antisocietario, tipico di quella rivista, per sostenere che la forza trasformativa della società risiede nelle individualità vigorose, dedite alla propaganda di una vita igienica, scientifica e razionale. Se si vuole cambiare il mondo bisogna iniziare dalla propria vita. Il suo individualismo rimanda a una rivoluzione interiore e dei sentimenti, un modo di vivere nel mondo che promuove la differenza e l’unicità delle persone.

Coinvolto non direttamente nel caso della cosiddetta banda Bonnot, “banditi tragici”, viene processato nel 1913. Non rinnega i suoi amici, ma non è disposto a pagare per crimini che non ha commesso. La sentenza processuale condanna a morte quattro imputati. Cinque gli anni di carcere inflitti a Serge. Quando esce di galera, il 31 gennaio 1917, ha da poco compiuto 26 anni ed è in corso la Prima guerra mondiale. Lascia la Francia e si trasferisce a Barcellona, città di pacifisti, disertori e rivoluzionari. Luogo di interminabili discussioni sui fronti della guerra e la rivoluzione scoppiata in Russia. Il suo individualismo barcolla. I sei mesi trascorsi a Barcellona mettono alla prova le concezioni individualiste. Il 24 luglio lascia la città per raggiungere la Russia rivoluzionaria. Inizia il lungo viaggio verso il paese dei soviet. Raggiunge la Francia, dov’è nuovamente arrestato e poi liberato nel dicembre 1918. S’imbarca a Dunkerque, dopo una tappa a Copenhaghen, raggiunge la Finlandia e l’8 febbraio 1919 attraversa il confine russo-finnico.

Questa tappa della sua vita, durante la quale, dopo essere stato un bolscevico, seppur atipico, diventa uno dei maggiori dissidenti, non è del tutto comprensibile se si esclude o si sottovaluta la sua esperienza anarchica, che apre e chiude un periodo in cui egli sembra intrappolato tra militanza bolscevica e anarchica. A partire dal 1933, fino al suo decesso nel 1947, recupera le sue giovanili idee libertarie. Resta però ancora in parte non conclusa la domanda: perché e fino a che punto, scrive l’autore, quel ribelle del 1917 sia passato dall’individualismo a sostenere le politiche di Lenin e Trotsky negli anni della repressione contro il movimento contadino ucraino e i marinai di Kronstadt?

Commenti recenti