Dal n. 9/primavera 2025 di Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe riportiamo questo aggiornamento di Renato Strumia

Ha suscitato un nutrito dibattito la recente pubblicazione del “Rapporto mondiale sui salari 2024-2025”, una pubblicazione a cura dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (OIL). Lo studio evidenzia come in Italia i salari siano scesi, in termini reali, dell’8,7% dal 2008 ad oggi. Si rileva altresì come la perdita si sia aggravata dalla ripresa dell’inflazione, dalla metà del 2021, e come il recupero iniziato tardivamente, dal 2024, non abbia in realtà ricostituito pienamente il potere d’acquisto.

Sono dati che riprendono, su scala temporale diversa, il ben noto studio dell’OCSE di qualche tempo fa (giugno 2022), che segnalava una perdita del 2,9% del salario reale dal 1990 al 2020 (unico caso tra i paesi compresi in questo raggruppamento).

Può valere la pena dunque provare a ragionare sulla storia recente per capire dinamiche e prospettive della contrattazione e del conflitto in condizioni “avverse”.

Il triennio che abbiamo alle spalle (2022-2024) è stato particolarmente impegnativo sul fronte sociale. Abbiamo subito un pesante ritorno di inflazione “da costi”, causata dal rincaro dei prezzi delle materie prime e dell’energia, conseguente al conflitto Russia-Ucraina. Su questa base si è innestata una ulteriore inflazione “da profitti”, generata dalla tendenza delle imprese ad aumentare i propri margini in misura più che proporzionale rispetto agli aumenti dei beni intermedi, oppure semplicemente approfittare della generale confusione per alzare il costo dei servizi prestati.

Il triennio che abbiamo alle spalle (2022-2024) è stato particolarmente impegnativo sul fronte sociale. Abbiamo subito un pesante ritorno di inflazione “da costi”, causata dal rincaro dei prezzi delle materie prime e dell’energia, conseguente al conflitto Russia-Ucraina. Su questa base si è innestata una ulteriore inflazione “da profitti”, generata dalla tendenza delle imprese ad aumentare i propri margini in misura più che proporzionale rispetto agli aumenti dei beni intermedi, oppure semplicemente approfittare della generale confusione per alzare il costo dei servizi prestati.

Di conseguenza si è verificata una significativa erosione del potere d’acquisto di salari e pensioni, incrementando il divario tra quota salario e quota profitti nella distribuzione del valore aggiunto.

Questa tendenza non è nuova e non è limitata al nostro paese, sebbene abbia raggiunto in Italia livelli particolarmente elevati, distorti e ingiusti.

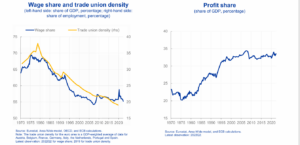

Nella prima delle tabelle che riportiamo, Isabel Schnabel (membro tedesco della BCE) documenta la caduta della quota salari nell’eurozona nell’arco di tempo 1970-2021, affiancata dalla curva calante della Trade Union density (che possiamo tradurre come tasso di sindacalizzazione). Nella seconda tabella possiamo osservare l’andamento (specularmente) crescente della quota profitti nello stesso arco di tempo. Come si può agevolmente osservare, la quota salari è salita nella prima parte degli anni ’70 ed ha poi iniziato una rovinosa caduta che l’ha portata ai minimi nei primi anni 2000. Da allora soltanto in pochi momenti ha avuto brevi riprese, per stabilizzarsi attorno ad una quota del 55% del PIL. Viceversa, la quota profitti si è impennata, salendo dal 20% al 35%, riuscendo a restare avvinghiata a tale livello senza sostanziali cedimenti.

Se questo vale per l’eurozona, ancora peggiore è stata la traiettoria per lo specifico caso italiano: il punto di partenza era già posizionato più in basso alla partenza (50%) e dopo il picco degli anni ’70 ha ripreso a calare, per fermarsi poi sotto il 45%. Abbiamo quindi accumulato un ritardo salariale storico, accelerato dalla crisi dei primi anni ’90, documentato dai dati OCSE, dai dati OIL e dall’Eurostat: il fenomeno è a vario titolo oggetto di analisi, anche in funzione del dibattito sull’introduzione di un salario minimo di legge.

Se questo vale per l’eurozona, ancora peggiore è stata la traiettoria per lo specifico caso italiano: il punto di partenza era già posizionato più in basso alla partenza (50%) e dopo il picco degli anni ’70 ha ripreso a calare, per fermarsi poi sotto il 45%. Abbiamo quindi accumulato un ritardo salariale storico, accelerato dalla crisi dei primi anni ’90, documentato dai dati OCSE, dai dati OIL e dall’Eurostat: il fenomeno è a vario titolo oggetto di analisi, anche in funzione del dibattito sull’introduzione di un salario minimo di legge.

Quello che vogliamo provare a indagare è la reazione del sistema contrattuale italiano allo shock rappresentato dal nuovo contesto inflazionistico: l’impatto sul sistema produttivo, il comportamento delle parti sociali, la passività dei sindacati istituzionali, la fatica del sindacalismo di base ad organizzare strategie difensive o creare punti di rottura nella diga eretta dalle élites dominanti.

In linea di massima possiamo dire che il sistema contrattuale sedimentato nel tempo, in base ai successivi accordi, si è dimostrato inadeguato a difendere il potere d’acquisto dei salari, ma efficiente nell’imbrigliare le spinte rivendicative dentro la gabbia di contenimento costruita dai vari comprimari della concertazione.

Concertazione che aveva trovato il momento di massimo fulgore tra il protocollo 31.7.1992 e l’accordo interconfederale 23.7.1993 (da Amato a Ciampi), che affossò la scala mobile, ma che sarebbe poi entrata in crisi solo 10 anni dopo, con l’attacco del secondo governo Berlusconi all’art.18, la spaccatura dei sindacati e la rottura con la Cgil, nel 2003. Nel terzo governo Berlusconi, la CGIL aveva rifiutato di firmare l’Accordo Quadro “separato” del 22.1.2009, che riformava il sistema contrattuale. Il nodo principale era la sostituzione del parametro dell’inflazione programmata, nella parte economica dei rinnovi contrattuali, con l’indice IPCA “depurato”. Si tratta di un indice armonizzato, a livello europeo, che misura la dinamica dell’andamento dei prezzi, escludendo la componente legata al rincaro dei beni energetici importati.

L’adozione dell’IPCA depurato è alla base delle principali difficoltà cui si trovano davanti i lavoratori, quando provano a difendere il potere d’acquisto. Un paese che dipende per il 70% dall’estero per le forniture energetiche è gioco forza soggetto ad imposizioni di prezzo che attengono a cause esterne, come abbiamo ben visto con la guerra Russia-Ucraina (con l’aggravante che il prezzo del gas è anche fissato in un mercato speculativo incontrollabile). L’applicazione del modello contrattuale basato sull’IPCA depurato è quindi distorsivo e la storia degli ultimi 25 anni dimostra che è inadeguato e sbilanciato: infatti viene di continuo aggirato e “corretto”. Ma nessuno ha il coraggio di buttarlo alle ortiche in modo ufficiale.

Già tre anni dopo la sua adozione, con l’accordo 21.11.2012, sulle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e competitività in Italia”, all’IPCA depurato vengono affiancati altri parametri, per definire la dinamica salariale, quali l’andamento del PIL, dell’occupazione, della redditività e produttività. Quattro anni dopo, in sede Confcommercio, si firma un accordo interconfederale, in cui all’IPCA si sostituisce un mix, tra “dinamiche macro economiche, andamenti del settore e i tradizionali indici dei prezzi al consumo”.

Sembra l’inizio della fine, invece il parametro viene resuscitato dal “Patto per la fabbrica” del 9.3.2018, in cui viene assunto l’IPCA depurato, ma si ammette anche che i minimi tabellari possono essere variati “in ragione dei processi di trasformazione e o di innovazione organizzativa”.

Sembra l’inizio della fine, invece il parametro viene resuscitato dal “Patto per la fabbrica” del 9.3.2018, in cui viene assunto l’IPCA depurato, ma si ammette anche che i minimi tabellari possono essere variati “in ragione dei processi di trasformazione e o di innovazione organizzativa”.

Le parti cercano di recuperare margini negoziali non automatici, ma non rinunciano ad avere in mano un parametro che protegge gli interessi padronali, mettendoli al riparo dalla spinta dei prezzi di provenienza “esterna”. Per quanto riguarda la spinta “interna”, è sufficiente la ultra-moderazione sindacale: sono gli anni in cui l’inflazione va quasi a zero e, ad esempio, il contratto dei metalmeccanici del 2016 “porta a casa” aumenti ridicoli da qualche decina di euro al mese, scaglionati nel tempo.

Il contratto del 2016, il peggiore di sempre, è il prezzo che la FIOM deve pagare se vuole rientrare al tavolo (ed anche il trampolino di Landini per la Segreteria della CGIL); l’accordo interconfederale del 2018 (“il patto per la fabbrica”) è invece il passaporto di rientro della CGIL al “tavolo grande”. Ma questo è quanto accade sull’”altro versante”, quello dei sindacati istituzionali,

A noi interessa capire cosa succede ai salari e alla contrattazione con lo scoppio del COVID nel 2020 e l’impennata dell’inflazione dopo l’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022.

In linea di massima possiamo dire che l’esplosione dell’inflazione rompe un equilibrio decennale, in cui ad aumenti salariali modestissimi corrispondevano tassi di inflazione contenuti. La perdita di potere d’acquisto diventa ora vera emergenza. Il modello contrattuale evidenzia tutta la sua “obsolescenza”, perlomeno da parte dei lavoratori, e si traduce in pressione verso le organizzazioni sindacali, chiamate a dare risposte. La prima spinta è diretta a rinnovare i contratti scaduti da più tempo ed abbreviare comunque i tempi di rinnovo per mettersi velocemente in pari con l’andamento dei prezzi: facendo ovviamente i conti con la scadenza naturale prevista dal sistema.

Le strategie si traducono in piattaforme, in trattative e in accordi finali, con percorsi quasi totalmente verticistici, che non includono veri momenti di partecipazione dal basso. Il ricorso alle assemblee è ridotto al minimo e limitato, in genere, all’approvazione della piattaforma preconfezionata. La precedente fase COVID ha azzerato la partecipazione in presenza e la ripresa di una prassi assembleare stenta a riprendere forma. In più, i contenuti delle piattaforme sembrano nuovamente “appetibili”, alcune sono consistenti su piano economico e persino sul piano normativo (es. aggressive richieste di riduzione d’orario).

La funzione da “specchietto per le allodole” è evidente, nel corso della trattativa decade quasi subito tutto l’impianto normativo più “avanzato” e rimane solo l’adeguamento economico, parziale e tardivo. L’esito del negoziato dipende da numerose variabili: la situazione economica del settore è quella più pesante. Ci sono interi settori produttivi che sono stati premiati dalla contingenza economica: prima il Covid (farmaceutica), poi la ripresa (edilizia, metalmeccanica), infine la guerra (armamenti, energetici) e l’impennata dei tassi di interesse (banche, assicurazioni). In questi settori, dove i margini sono elevati, le aziende finiscono spesso per concedere qualcosa in più, senza fare tante storie. Nel resto dei settori privati è molto più dura, per non parlare del settore pubblico…

Sul piano quantitativo, sia nel 2022 che nel 2023 sono stati sottoscritti 44 CCNL, con un netto incremento rispetto al 2020 (22) e al 2021 (34). Tra di essi possiamo isolare quelli che per dimensione e valenza hanno maggiore significato.

Toccando gli estremi, possiamo esaminare le due vicende dei servizi di vigilanza e custodia (il peggiore) e quello dei bancari (il migliore).

Nel primo caso abbiamo un contratto che era stato firmato nel 2013, rivisto nel 2015, e che poi viene rinnovato soltanto nel giugno 2023. Si tratta però di aumenti quantificabili in circa 140 euro mensili a livello intermedio, riconosciuti in 5 tranche, su un lasso di tempo di oltre tre anni. La situazione retributiva del settore resta sconfortante e partono le cause, intentate dai lavoratori e persino dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Il punto dirimente è che il salario non rispetta neanche l’art. 36 della Costituzione (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”). Le “sentenze di ottobre” 2023 rappresentano una bomba sul diritto del lavoro italiano.

Le sentenze Cass. 2 ottobre 2023, n. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320, confermano quanto statuito dai giudici di merito, secondo cui la retribuzione netta che non raggiunga neppure la soglia della somma netta di 1.000,00 euro non è equa, perché non consente al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza. Per la prima volta le sentenze stigmatizzano come “anticostituzionale” un contratto firmato non da sindacati improbabili, ma dalle “organizzazioni maggiormente rappresentative”.

Sul piano giuridico, si crea un vuoto: non è più la contrattazione tra le parti, ma è il giudice, che deve fissare “l’equo salario”, attingendo a criteri e parametri scelti, in qualche misura, discrezionalmente (dall’indennità di Naspi, ai minimi tabellari di settori similari, ecc.).

La situazione è insostenibile, si attaccano i giudici per “sconfinamento” e si studiano contromisure sul piano giuridico e legislativo. Intanto però il contratto viene “riaperto” e il 16.2.2024 si arriva ad una nuova intesa, in cui l’aumento mensile sale a 250 euro per la vigilanza e 350 euro per i servizi fiduciari, con l’introduzione, per questi ultimi, anche della quattordicesima. Per avere un poco di giustizia salariale sono state necessarie tre sentenze della Cassazione!

Del tutto diversa la tornata contrattuale dei 260.000 bancari, sotto l’egida del Contratto ABI. Qui abbiamo un settore che ha fatto oltre 100 miliardi di utili nel triennio 2022-2024, in forza del rialzo dei tassi di interesse. La richiesta sindacale di aumento (435 euro mensili per il livello intermedio, in percentuale circa il 15% per gli anni 2023-2025) è stata interamente accolta al 100% dopo pochi mesi di trattativa, con modalità in qualche modo surreali. Il capo azienda di Intesa Sanpaolo ha subito detto che la trattativa si doveva chiudere presto e ha revocato la delega a trattare all’organizzazione di categoria (ABI) fin quando la sua posizione non è stata assunta da tutti. Dopo di che, Intesa Sanpaolo è rientrata al tavolo. Evidentemente non era il caso di aprire un conflitto, quando i profitti corrono e la febbre da fusioni sta radicalmente cambiando gli assetti di potere e le quote di mercato. La richiesta di riduzione d’orario a 35 ore settimanali però è rimasta lettera morta, è arrivato soltanto uno sconto sull’orario di 30 minuti al venerdì.

Per quanto riguarda gli altri contratti, merita tenere conto di quelli ancora aperti e di quelli chiusi con il maggior strascico di proteste e di scontento. Appartengono a quest’ultima categoria quello della logistica e quello del trasporto locale, mentre tra quelli ancora aperti rientra al momento anche quello metalmeccanico.

Per quanto riguarda gli altri contratti, merita tenere conto di quelli ancora aperti e di quelli chiusi con il maggior strascico di proteste e di scontento. Appartengono a quest’ultima categoria quello della logistica e quello del trasporto locale, mentre tra quelli ancora aperti rientra al momento anche quello metalmeccanico.

Il contratto della logistica è stato firmato a inizio dicembre con un accordo che è stato subito molto contestato. È noto come questo settore abbia visto per anni lotte molto dure, tese a conquistare salario e stabilità occupazione, ma anche a sanare la diffusa illegalità del sistema degli appalti e subappalti e la conseguente irregolarità di massa sul piano fiscale e contributivo. Società che aprono e chiudono di continuo, finte cooperative gestite con criteri paramafiosi, sfruttamento intensivo di facchini, autisti e fattorini. Siamo però in presenza di fatti nuovi: 1) la magistratura (quella milanese, ma poi anche torinese) ha aperto inchieste che colpiscono al cuore il meccanismo di funzionamento, portando alla luce il fenomeno dell’evasione, dei bassi salari, dell’intermediazione di manodopera, della latitanza su norme contrattuali e di sicurezza (coinvolte Amazon, GLS, DHL, SDA, ecc.); 2) le aziende non riescono più a trovare personale qualificato, in particolare gli autisti per guidare i mezzi e i furgoni che garantiscono la consegna, e nello stesso tempo si rendono conto che la fase dell’”accumulazione originaria” è superata e occorre in qualche modo rientrare nella “normalità”; 3) il DL sicurezza ha come obiettivo dichiarato quello di stroncare le lotte nel settore, che hanno sempre usato come leva dirompente il blocco delle merci e il picchettaggio duro davanti ai magazzini: strumenti che ora diventano penalmente perseguibili come pratiche criminali.

In questo contesto arriva il contratto, che coinvolge comunque circa un milione di addetti, che insieme producono un fatturato (2024) di 117 miliardi, in costante crescita da 15 anni. A fronte di una richiesta salariale del 18%, l’aumento contrattato si aggira sul 14%, con una differenziazione tra personale viaggiante (260 euro a regime sul livello intermedio) e personale non viaggiante (230 euro sul livello intermedio). Aumenti scaglionati nel tempo, ovviamente (fino al 1/6/2027). Le aziende pagano poco, ma ottengono parecchio sulla flessibilità di manodopera: la percentuale di addetti con contratto atipico può salire dal 27% al 41%, quelli a part-time dal 25% al 41%. Sull’orario di lavoro, le aziende non sfondano, ma solo i driver ottengono una riduzione d’orario (da 44 a 42 ore settimanali). Secondo i sindacati firmatari, l’accordo è stato approvato in 1.500 assemblee, con 66.000 addetti presenti e il 97% di voti a favore. Sarebbe interessante sapere cosa accade nel resto della categoria, quella che non ha votato… Vedremo se il tutto basterà a fermare le lotte nelle aziende e nei magazzini, che storicamente hanno espresso la conflittualità più elevata.

Per quanto riguarda il trasporto locale, anche qui abbiamo avuto una conclusione di contratto molto distante dalle aspettative degli autoferrotranvieri. Il tratto comune con la logistica c’è, ed è la carenza di autisti, soprattutto nelle grandi città. A Torino, per esempio, la GTT ammette che nell’ultimo anno sono “saltate” 100.000 corse, per il 60% dei casi dovuto alla carenza di guidatori.

Il trasporto locale viene da una lunga serie di scioperi indetti dai sindacati di base (in una mobilitazione unitaria), intervallati da rari scioperi (tre) chiamati dalle organizzazioni firmatarie, per non lasciarsi del tutto sfuggire di mano la situazione. Il settore include circa 110.000 addetti e conserva un potere contrattuale notevole, perché gli scioperi (riusciti) bloccano la circolazione e “fanno male” alla controparte, in termini di immagine e di consenso. È anche per questo motivo che il governo, e in particolare il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, interviene per decreto ad ogni piè sospinto per bloccare le agitazioni, persino quelle ammesse dalla Commissione di Garanzia, che applica con estremo rigore la legge liberticida sul diritto di sciopero.

In ogni caso la pressione della base ha portato a dicembre scorso ad un accordo 2024-2026 che prevedeva 200 euro al mese di aumento a regime, spezzato in due tranche, elevabile di 40 euro in presenza di intese sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (patetico, se pensiamo agli orari spezzati degli autisti…) e una tantum di 500 euro. Per finanziare il contratto bisognava però stanziare le risorse nel Fondo per il Trasporto Locale, cosa che nella legge di stabilità non era previsto. È stato necessario un decreto che alzasse le accise sul gasolio e finalmente il 20 marzo 2025 il contratto è sato firmato. I sindacati di base, però, non hanno revocato lo sciopero indetto per il giorno dopo e si può presumere che la vicenda non sia finita qui.

In ogni caso la pressione della base ha portato a dicembre scorso ad un accordo 2024-2026 che prevedeva 200 euro al mese di aumento a regime, spezzato in due tranche, elevabile di 40 euro in presenza di intese sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (patetico, se pensiamo agli orari spezzati degli autisti…) e una tantum di 500 euro. Per finanziare il contratto bisognava però stanziare le risorse nel Fondo per il Trasporto Locale, cosa che nella legge di stabilità non era previsto. È stato necessario un decreto che alzasse le accise sul gasolio e finalmente il 20 marzo 2025 il contratto è sato firmato. I sindacati di base, però, non hanno revocato lo sciopero indetto per il giorno dopo e si può presumere che la vicenda non sia finita qui.

Infine, qualche riflessione può essere dedicata al contratto dei metalmeccanici, che rappresenta pur sempre il principale contratto dell’industria, con un milione e mezzo di addetti ed il 44% del valore aggiunto del manifatturiero, sebbene il settore sia piegato dalla crisi produttiva che interessa in particolare siderurgia, elettrodomestici ed automotive.

Il contratto siglato nel 2021 aveva “protetto” meglio il potere d’acquisto in forza della “clausola di salvaguardia” che permetteva una verifica annuale “ex-post” dell’inflazione effettiva, misurata con l’IPCA depurato: in caso di scostamento sarebbe scattato un conguaglio per recuperare il divario. Così (a sentire i padroni) è stato recuperato nel triennio un aumento economico medio di 310 euro mensili, ben superiore ai 112 euro programmati sulla carta.

Il contratto è scaduto il 30 giugno 2024 e la piattaforma presentata dai sindacati richiede un adeguamento salariale di 280 euro al mese nel triennio di vigenza 2024-2027. L’offerta padronale, emersa durante la prima fase della trattativa all’interno di una vera e propria contro-piattaforma, è molto distante (173 euro mensili) e da novembre si sono rotte le trattative. È stato indetto un pacchetto di 16 ore di sciopero tra dicembre e febbraio e un’ulteriore giornata di sciopero (8 ore) il 28 marzo 2025. Anche questo fronte è ancora “caldo”, sebbene le difficoltà di incidere in un contesto caratterizzato da 23 mesi di continua caduta degli indici della produzione industriale siano evidenti anche ai più sprovveduti.

Potremmo fare un lungo elenco di rinnovi contrattuali più “anonimi” (dagli alimentaristi ai tessili, dagli assicurativi agli elettrici, dal commercio al legno-arredo), ma è forse più utile fare una sintesi degli elementi che caratterizzano questa particolare tornata di rinnovi contrattuali:

-

La difesa dei salari più bassi è stata realizzata in questi anni più per via “riduzione del cuneo fiscale”, o per intervento della magistratura, che non per via contrattuale.

-

La parte centrale dei rinnovi realizzati è centrata sul recupero salariale, con esiti più o meno soddisfacenti, a seconda del settore, della profittabilità, della casualità dei meccanismi scattati (es. metalmeccanici).

-

Anche laddove l’aumento lordo si è attestato su buoni livelli, l’incremento netto si è tradotto in cifre modeste, falcidiato dal “fiscal drag” che colpisce con aliquote marginale elevate sia come Irpef che come addizionali locali. La risposta sindacale è passare agli aumenti “detassati”.

-

Cresce in ogni categoria la parte dedicata al “welfare occupazionale”, che poi raggiunge il suo culmine negli accordi di secondo livello, con l’effetto conseguente di ridurre la base imponibile sul piano fiscale e contributivo e rilanciare il privato in sanità e previdenza: un boomerang nel lungo periodo.

-

Assume peso irrilevante il complesso delle altre rivendicazioni, in particolare la riduzione d’orario, che compare nelle piattaforme come richiesta “a tendere” progressivamente verso le 35 ore, ma poi decade sistematicamente nei primi 5 minuti di trattativa.

-

Resta come elefante nella stanza il blocco imbarazzante dei contratti del pubblico impiego, con ritardi pluriennali e risorse dedicate di finanza pubblica talmente esigue, da non recuperare altro che un terzo del potere d’acquisto perduto nell’ultimo triennio: elemento non marginale nella fuga dei professionisti da ospedali, enti di ricerca, pubblica amministrazione in generale. Neanche il PNRR si riesce a pianificare.

In conclusione, non sono mancati momenti conflittuali importanti in alcuni settori specifici (trasporto locale, ferrovie, logistica aeroportuale, trasporto aereo) e in molte vertenze di aziende in difficoltà, ma nel complesso possiamo dire che, anche di fronte ad una crisi inflazionistica seria, non c’è stata una reazione autonoma adeguata da parte delle forze di classe.

Per arrivarci, un grande lavoro ancora ci aspetta.

Riferimenti

Mercato del lavoro, contrattazione e salari in Italia: 1990/2021, a cura di Enrico Sergio Levrero, Riccardo Pariboni, Davide Romaniello, Rapporto Astril 2022.

Dimensione e struttura dei contratti collettivi nazionali di lavoro, Dario Rapiti, Roberto Romano, Valerio Venditti, Moneta e Credito, marzo 2024

Shock inflazionistici e adeguamenti retributivi: alcune prime risposte della contrattazione collettiva, Claudio De Martino, Università di Foggia, 2023

Effetti asimmetrici nelle tre crisi: economia, inflazione e salari in Italia, Massimiliano Deidda, Marco Centra, Leonello Tronti, INAPP Paper 44/2023

La contrattazione collettiva in Italia, X Rapporto Adapt, 2023,

CCNL Logistica, nozze coi fichi secchi, di Marco Veruggio, Officina Primo Maggio, dicembre

Commenti recenti